Go to English Version

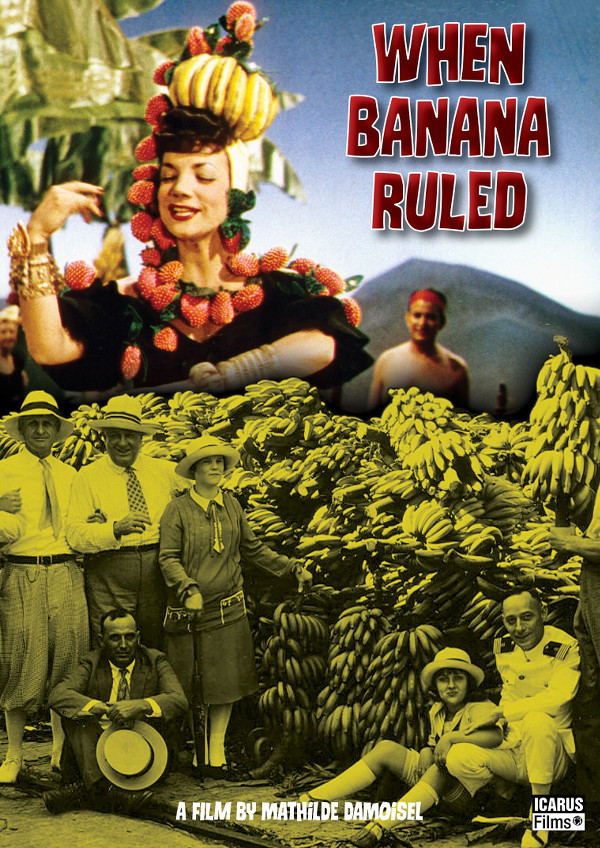

Go to English VersionHace unos días publiqué una reseña sobre una exposición celebrada en Cincinnati, donde el banano —liberado de su papel de fruta trivial— se erguía como un objeto de poder simbólico, investido de una densidad política que desbordaba con creces lo que su modesta morfología deja entrever.

¿Cómo un plátano llega a convertirse en un emblema de dominación económica y de colonialismo encubierto?

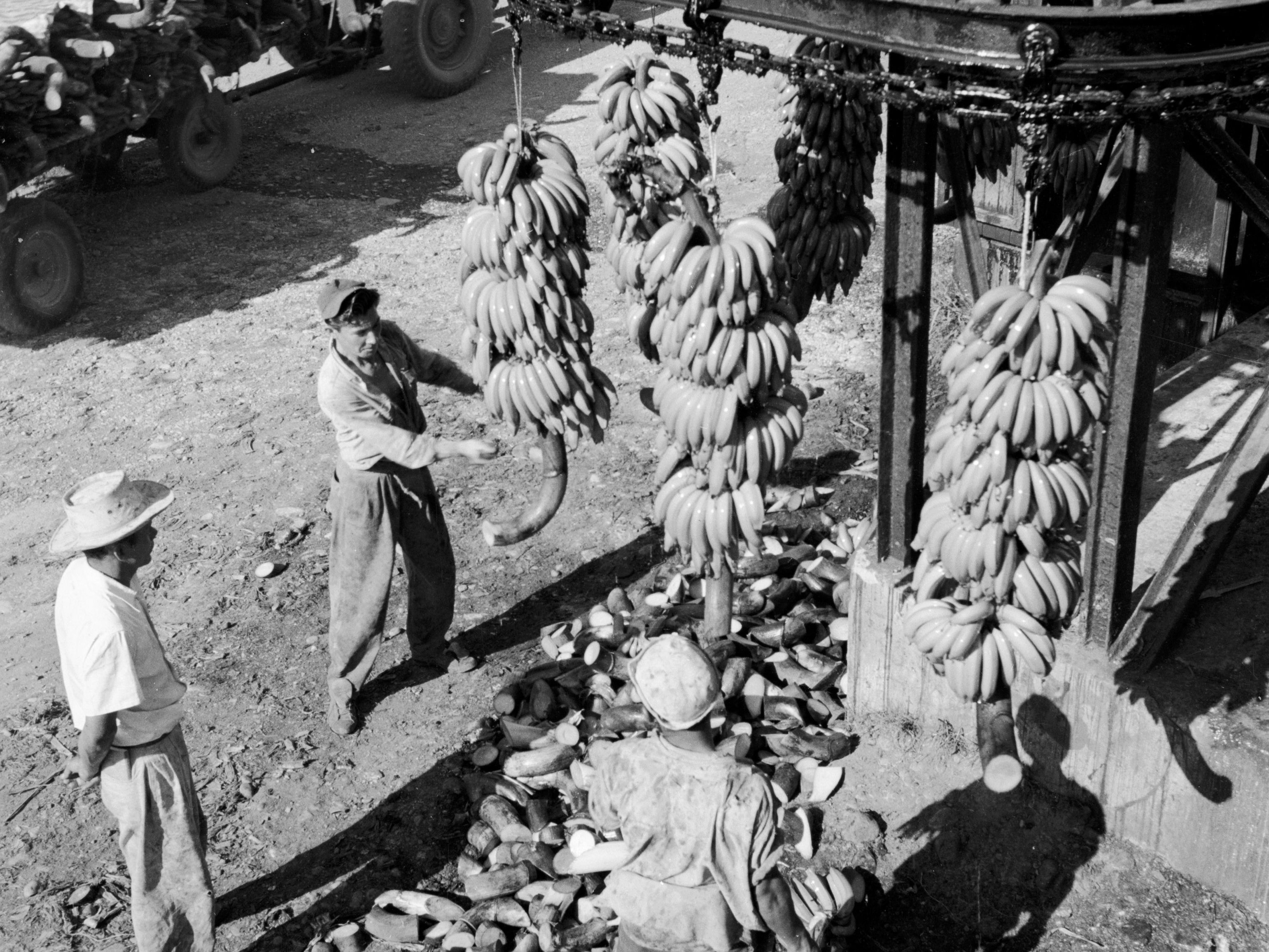

Probablemente porque estuvo en el epicentro de una de las historias más sombrías del capitalismo en América Latina. A comienzos del siglo XX, la United Fruit Company, empresa estadounidense que monopolizaba la producción y exportación de la fruta en la región, acumuló tal poder económico que operaba como una fuerza política paralela. Cuando Jacobo Árbenz —presidente electo por la vía democrática— impulsó una reforma agraria que amenazaba directamente los intereses de la compañía, la CIA, actuando a su favor, orquestó un golpe de Estado que eliminó de un solo movimiento la amenaza y al propio mandatario. Desde 1954, el banano —o su cultivo— arrastra un rosario de connotaciones turbulentas. De ahí nació, con todo su desprecio, el término 'república bananera'.

La Gloriosa Victoria es una pintura al temple sobre lienzo realizada en 1954 por el artista mexicano Diego Rivera. La obra aborda el golpe de Estado en Guatemala de ese mismo año, respaldado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para derrocar al presidente democráticamente electo Jacobo Árbenz. Actualmente se encuentra en el Museo Pushkin, en Moscú.

https://en.wikipedia.org/wiki/Glorious_Victory#

Pero la política en seco no me interesa. Confinar al venerable banano a ese insípido estadio sería cerrarnos la puerta a una fiesta simbólica de primer orden.

En mis años en el Instituto de Diseño, cursé una asignatura dedicada a las estrategias elementales de la publicidad y al diseño de objetos de uso masivo. El profesor, cuya mirada turbia evocaba a un Rodolfo Valentino venido a menos, solía repetir que nada había más fálico que el tubo de desodorante en la repisa del baño. Sobre todo el de señoras. Según él, fueron concebidos para activar el deseo desde la inconsciencia, apelando tanto a la atracción táctil como a la visual. Su manipulación desprejuiciada producía, en algún estrato mental, una ilusión de control, un destello de sensualidad por la precisión del agarre. Su condición de objeto cotidiano le permitía camuflar su erotismo bajo la coartada de la funcionalidad, y así, inocentes de toda la vida podían permitirse una manipulación posesiva y hasta exhibicionista sin experimentar culpa. Disfrazado de necesidad, el tubito generaba deseo latente.

Envase de aerosol Garnier de 7,4 pulgadas (18 cm) junto a un desodorante Dove Ultimate Dry Spray, mostrando la diferencia de altura y formato entre ambos productos.

¿Y entonces el plátano —que además se lleva a la boca—, qué hacemos con él?

Conviene empezar por el principio. Aunque cueste creerlo, el banano no es americano: salió del sudeste asiático y, tras numerosas escalas, llegó a América de la mano de los colonizadores portugueses y españoles. Desde Brasil se propagó como una maleza pródiga por todo el continente. Se adaptó al Nuevo Mundo con pasmosa facilidad, convirtiéndose no solo en alimento básico, sino en mercancía fetiche. Su domesticación fue tan silenciosa como eficaz: en apenas dos siglos pasó de ser fruta exótica a monocultivo estratégico.

En 1876 desembarca en Estados Unidos. Durante la Exposición del Centenario de Filadelfia, se presentó envuelto en papel de estaño y se vendió a diez centavos la unidad. Para la inmensa mayoría fue su primer contacto —algunos incluso se atrevieron a probarlo—. Asociado a climas tropicales legendarios, llegó cargado de curiosidad, pero su anatomía sospechosa despertó también cierta incomodidad. Fiel a los valores victorianos del siglo XIX, se le consideró un alimento problemático, sobre todo para las mujeres. Su forma cilíndrica y extendida —más erecta que la de las variedades actuales como la Cavendish— lo convertía en un objeto saturado de significados, indigerible para el encorsetado decoro burgués. Pelar un plátano en público, acercarlo a la boca en ángulo recto o incluso sostenerlo podía interpretarse como un acto lascivo.

No puede entenderse su expansión en Estados Unidos sin considerar su legendaria voluntad de control: sobre el cuerpo femenino, sobre el gusto popular, sobre los países productores. Lo que comenzó como una fruta extraña y sospechosa terminó domesticada a fuerza de imágenes, jingles, envases y pedagogía tropical. Y sin embargo, basta mirarla con atención para que resurja el conflicto original: su forma, su olor… todo en ella sigue siendo una provocación inexcusable.

Esta difícil relación con el plátano encuentra una lectura fértil en el psicoanálisis clásico. Para Freud, los objetos con carga fálica no remiten únicamente a lo visual o a lo cultural: son estructuras simbólicas. El falo, más que pene, es emblema de poder, carencia y deseo. De ahí su tesis más polémica: al descubrir la diferencia sexual, la niña cree que lo perdió o que nunca lo tuvo, atravesando un “complejo de castración” que convierte su ausencia en trauma y en objeto de deseo. El niño, al advertir que posee un signo diferencial, empieza a temer su pérdida súbita, la posibilidad de no desarrollarlo plenamente o de no poder blandirlo como estandarte.

Estas carencias, lejos de ser físicas, constituyen el motor del deseo: anhelamos lo que creemos que nos falta, lo que nos completará, lo que jamás está del todo disponible. Esa imposibilidad estructura nuestra relación con el mundo.

Lacan suaviza la tesis: el falo no es objeto tangible, sino significante. Lo que nos falta es aquello que imaginamos que “el Otro” posee: reconocimiento, plenitud, y —sobre todas las cosas— un lugar en el deseo ajeno. En ese terreno, los géneros se diluyen en una misma carencia estructural. Por eso, al sujetar un plátano, no sostenemos —en las catacumbas de la inconsciencia— una fruta, sino un artefacto de poder, un gestor de validación. Pero la ilusión de plenitud se desvanece de inmediato, desplazándose a otro lugar desde donde seguirá condicionando nuestras acciones.

Casi cualquier objeto puede recibir un valor fálico semejante: un micrófono, una espada, un pomo de desodorante. Activan desplazamientos, proyecciones, represiones. Pelar el plátano puede resultar banal o provocativo según el guion simbólico de quien mira o ejecuta el gesto. Y, desde luego, el falo también puede sublimarse: convertirse en signo de sabiduría, autoridad, fertilidad o creatividad. Ahí entran la publicidad y la cultura pop, siempre dispuestas a secuestrar lo que el inconsciente teme o codicia, y a devolverlo —envuelto en celofán— convertido en mercancía.

Freepik es una plataforma en línea que ofrece recursos gráficos y visuales —como fotos, ilustraciones, vectores, iconos y plantillas— que los diseñadores, creadores de contenido y empresas pueden descargar para usar en sus proyectos. Como yo soy un diseñador, que crea contenido y que tiene una empresa pude descargar esta imagen que, a pesar de no ir más allá del consumo de un plátano, soy incapaz de describirla a una persona ciega.

En definitiva, la psique nunca procesa el objeto fálico con neutralidad: lo asocia, lo teme, lo idealiza o lo rechaza, según las huellas de su propio deseo.

¿Cómo procesaron las damas de su tiempo este cuerpo natural tan cargado de simbolismo? ¿Lo temieron, idealizaron, rechazaron? ¿O fueron capaces de interactuar con él sin despertar, aunque fuese por un instante, las más íntimas represiones?

El resto… queda para la segunda parte.

Comments powered by Talkyard.