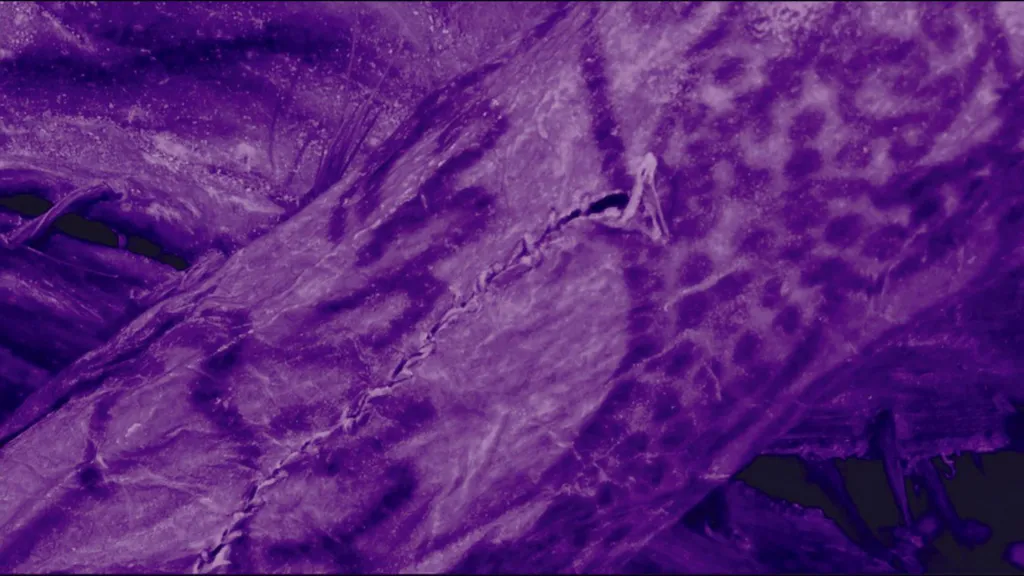

Los escaneos de la piel de la momia de hielo revelaron detalles de animales y aves en sus brazos y mano.

Dios sabrá por qué suelo leer la edición digital de la BBC tarde en la noche. Quizás porque me gusta —y a la vez no demasiado— su estilo directo y escueto. Sin embargo, ofrece artículos interesantes sobre temáticas o eventos que otros grandes medios suelen pasar por alto. Georgina Rannard, por ejemplo, publicó en su versión en inglés un texto cautivante sobre el arte ancestral del tatuaje en la estepa siberiana. Las ilustraciones que lo acompañan me llamaron tanto la atención que leí su historia primero en español y luego en inglés, porque es esta la que suele ofrecer más detalles y fotografías.

Rannard nos acerca a San Petersburgo, concretamente al Museo del Hermitage. ¿Nunca se preguntaron por qué se llama así? Proviene del francés ermitage, que a su vez deriva del latín medieval hermitagium, relacionado con heremita o eremita, es decir, ermitaño. Pues Catalina la Grande, cuando empezó a interesarse por el arte y a coleccionarlo, lo almacenó en una serie de salas privadas que llamó su ermitage —espacios íntimos y tranquilos a los cuales muy pocas personas tenían acceso.

Al contexto

En el siglo XIX, en el krai de Altái, fueron encontrados una serie de túmulos funerarios —kurganes— pertenecientes a un antiguo pueblo nómada que habitó las estepas del sur de Siberia. Formaron parte de la cultura escita, entre los siglos VI y III a. C., y son reconocidos por sus habilidades ecuestres, su maestría en la orfebrería, sus manifestaciones textiles y, más recientemente, por sus habilidades en el arte del tatuaje.

Fue el valle de Pazyryk, en las montañas de Asia Central, quien dio nombre a una serie de momias encontradas en condiciones excepcionales gracias al permafrost. Estas tumbas fueron excavadas en las mesetas y valles de las altas montañas, y terminaron inundadas por la acumulación estacional de agua, especialmente cuando el deshielo veraniego penetró las grietas. Con el tiempo quedaron completamente congeladas, preservando los restos durante milenios. Esto permitió conservar los tejidos blandos —algo extremadamente raro en momias no artificiales—, incluyendo órganos internos, cabello, uñas y piel. Así que hoy es posible analizar no solo sus huesos, sino también sus vestimentas, peinados y, sobre todo, sus tatuajes excepcionales.

De estos hallazgos, el más famoso ocurrió en 1949, cuando los arqueólogos descubrieron una tumba monumental que contenía el cuerpo de un hombre —presumiblemente un jefe tribal o figura de la élite— rodeado de ofrendas funerarias: caballos, ornamentos y tejidos de gran valor, meticulosamente confeccionados. Mucho después, en 1993, la arqueóloga Natalia Polosmak descubrió el cuerpo de una mujer —actualmente en el Museo Nacional de la República de Altái—, enterrada sola, con una vestimenta ceremonial y sin armas, que presentaba tatuajes en el hombro y brazo izquierdo. Uno de ellos muestra un ciervo de astas en floración.

Hasta el momento, los datos apuntan a que la práctica del tatuaje estaba aparentemente reservada a figuras de prestigio y era bastante común entre las mujeres de alto rango. La momia de una de ellas —conservada en el Museo del Hermitage y datada hacia el 500 a. C.— fue recientemente sometida a un escaneo de alta resolución con tecnología infrarroja, lo que permitió revelar tatuajes que permanecían invisibles a simple vista.

A diferencia de otras culturas, en las que el cuerpo suele ser apenas el recipiente desechable de un alma trascendental, los nómadas de Altái lo consideraban —tal como lo hacemos hoy, en el siglo XXI— como un soporte narrativo donde inscribir símbolos e historia. Sus diseños parecían tener funciones simbólicas, posiblemente ligadas al estatus, la protección espiritual o la narración genealógica. No se trataba, por ende, de adornos gratuitos: eran lenguaje, pertenencia y escudo ante las amenazas de la existencia.

Aquí, el asombro

No solo para la BBC, sino para mí también, lo sorprendente es el nivel de complejidad de estos dibujos si consideramos su antigüedad. Son motivos tan intrincados que harían sudar frío al tatuador profesional del barrio. La nitidez y regularidad de los trazos sorprendió a todo el mundo. Se trataba de tatuajes complejos, precisos y uniformes. Para Gino Caspari —arqueólogo del Instituto Max Planck de Geoantropología y profesor en la Universidad de Berna—, las imágenes no fueron simples registros: lo hicieron sentir peligrosamente cerca de aquellos antiguos artesanos, como si pudiera intuir, en el trazo detenido, el tiempo, el ritmo de su aprendizaje y la conciencia meticulosa de su oficio.

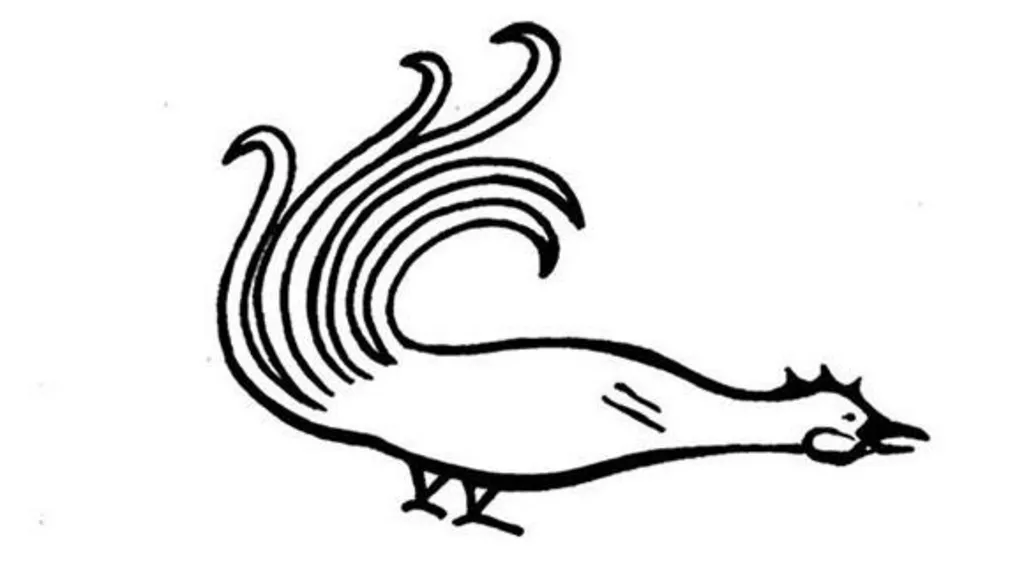

Con la fuerza de un bestiario, el antebrazo derecho de la mujer lucía leopardos girando en torno a la cabeza de un ciervo. En el izquierdo, la escena mostraba a un grifo —criatura con cuerpo de león y alas de águila— en pleno combate con otro animal de astas retorcidas. La disposición oblicua de los cuerpos y el dramatismo de estas escenas no eran ornamentales: constituían una firma estética de la cultura Pazyryk. Pero había también elementos inesperados. Un gallo tatuado en el pulgar revela una desviación estilística sorprendente. El contraste entre la violencia de las figuras y la precisión de sus trazos sugiere que estos tatuajes no seguían un único código visual compartido, sino que podían contener significados personales, fragmentos narrativos o signos de identidad.

Permítanme ir un poco más allá de lo dicho por la BBC y ofrecer una interpretación propia.

Vamos a detenernos en la complejidad del dibujo y su nivel de síntesis. No utiliza perspectiva lineal ni un punto de fuga único. Es una representación bidimensional, donde los cuerpos se organizan de manera simbólica y narrativa, no naturalista. Aun así, logra una potente ilusión de movimiento, solo con el uso de curvas, superposición y direccionalidad. Los cuerpos se disponen en una composición centrífuga que gira en torno a la cabeza del ciervo, que actúa como eje de tensión. No hay profundidad espacial tradicional, pero sí una percepción rítmica y circular, propia de emblemas tribales.

Una ilustración del tatuaje en el antebrazo derecho de la mujer, revelado en nuevos escaneos.

La ejecución se basa en precisas líneas de contorno, de grosor variable —valorizadas— que definen a las figuras con claridad, sin necesidad de acudir al claroscuro. Semejante control da fe no solo de una destreza técnica, sino de un conocimiento avanzado del equilibrio visual. Los animales no son representados de forma realista. El tigre, el leopardo y el ciervo han sido representados de forma estilizada, depurados hasta las fronteras del diseño gráfico. Los patrones gráficos (manchas, rayas, cuernos) los identifican más por su valor simbólico o heráldico que por un estudio anatómico: priorizan la expresividad del gesto sobre la fidelidad anatómica.

Una ilustración del tatuaje en el antebrazo izquierdo de la mujer, revelado en nuevos escaneos.

Una de sus cualidades más notables es su capacidad para transmitir energía y tensión. Las posiciones de los felinos, sus cuerpos arqueados, subliman la violencia inherente al acto de cazar. La curva de sus espinazos acentúa su agresividad, mientras que la postura del ciervo, con el cuello girado hacia atrás, invoca la belleza colapsada por su vulnerabilidad. Las dinámicas entre los cuerpos fueron concebidas, sin lugar a dudas, con una conciencia coreográfica, como una escena en rotación perpetua. Su efecto es hipnótico y a la vez dramático.

Aunque la imagen utiliza muy pocos recursos visuales —solo líneas negras sobre fondo claro—, el resultado es sofisticado. La repetición de formas afines (curvas, garras, cornamentas) funciona como un patrón visual que condiciona la mirada. Esta economía formal sugiere una técnica depurada, probablemente ejecutada con herramientas que requerían gran precisión y control del trazo. El uso de la línea sin relleno ni gradaciones tonales exige una habilidad manual extraordinaria para lograr uniformidad, simetría y fluidez.

Una ilustración del tatuaje en el pulgar y los dedos de la mujer.

Más allá de su refinada destreza gráfica y un concepto estético de alta complejidad, esa capacidad para condensar energía, mitología y belleza en una superficie viva como la piel habla de un oficio que no era marginal, sino profundamente ritualizado y profesionalizado.

Aunque no es lo que más me interesa, no está de más preguntarse cómo lo hacían.

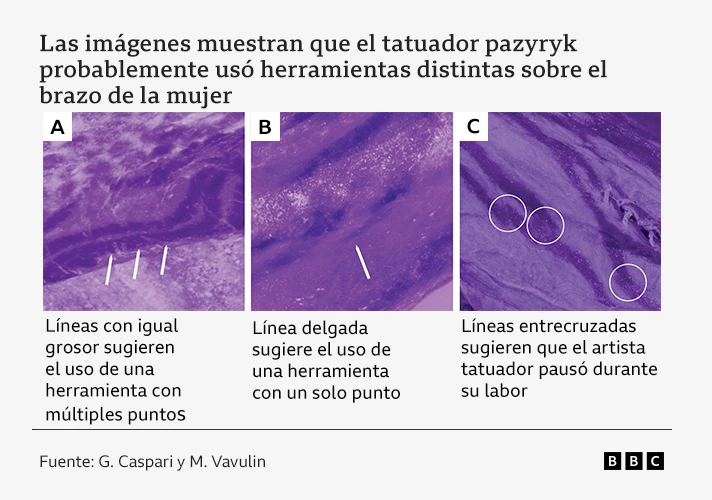

Los arqueólogos acudieron al investigador Daniel Riday, quien reproduce diseños antiguos en su propia piel utilizando métodos históricos. A partir de los análisis, Riday cree que fueron trazados primero con plantillas sobre la piel y luego perforados con instrumentos similares a agujas de múltiples puntas, hechas de hueso o cuerno. El pigmento, probablemente, se obtenía del hollín o de plantas quemadas. El proceso no era breve ni superficial: se estima que solo el brazo derecho de la mujer pudo haber requerido entre nueve y diez horas de trabajo.

Me interesa mucho más —muchísimo, diría yo— lo que estos tatuajes nos dicen sobre la vida y la muerte en aquellos tiempos. Porque algunos parecen haber sido cortados o dañados durante la preparación del cuerpo para su entierro, lo cual sugiere que su valor residía fundamentalmente en el mundo de los vivos. Posiblemente tenían un significado, una función específica en vida, pero no parecen haberla tenido para el más allá.

Una coincidencia interesante con el tatuaje del siglo XXI. La distinción entre el cuerpo social y el cuerpo fúnebre abre nuevas preguntas sobre la función simbólica de la piel como superficie narrativa en las antiguas culturas. Pero para una civilización que no dejó textos escritos, la piel fue posiblemente un lienzo: el lugar donde dejar una marca en la memoria arqueológica. Tan imborrable como en su propia piel.

Comments powered by Talkyard.